أعدّ رئيس المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية، رياض سعادة دراسة عن تطوّر الزراعة في لبنان بعنوان: «تشخيص وضع الزراعة اللبنانية في ضوء الأزمة المالية الاقتصادية الراهنة: حلول فورية ورؤية مستقبلية».» الدراسة لم تستند إلى المنهج التقليدي في تشخيص أسباب فشل الزراعة التي تُكرّر يومياً مثل «محدودية المساحات للأراضي الزراعية، الحيازات الصغيرة للأراضي، كلفة العمالة، كلفة المدخلات (المواد الأولية وغيرها)، كلفة التمويل، غياب تنظيم الأسواق، وغيرها، بل انطلقت من أمرين أساسيين هما: السلسلة الزراعية الغذائية كوحدة متكاملة، والبيانات ذات الصدقية. وأظهرت الدراسة بالأرقام، عملية التدمير الممنهج لهذا القطاع واعتباره إحدى قنوات التوزيع للمال العام ولأموال المشاريع المموّلة خارجياً أيضاً. وبعد ذلك، أتت الأزمة النقدية والمصرفية لتحشر أركان القطاع في «حلزون انتحاري» للنموذج التمويلي، وبلغنا اليوم مرحلة احتضار الزراعة اللبنانية. كل ذلك أتى على حساب المزارع بشكل أساسي وعلى حساب المستهلك أيضاً. لذا فإن أي خطّة للإنقاذ يجب أن تتضمّن أربعة أبواب رئيسية: المجتمع، الاقتصاد، الأمن الغذائي والبيئة. الهدف أن يحتلّ المجتمع الريفي حيّزاً أوسع من الاهتمام الحكومي حتى تزداد مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديد أهداف واضحة أبرزها التوازن في الميزان التجاري الغذائي وتأمين بيئة ملائمة لتنمية قطاعات تحرس البيئة. يُفترض أن يأتي هذا المسار في خطّة تنموية متوسطة الأجل وقانون زراعي يرسم الأطر التوجيهية. وكل ذلك يتطلّب قراراً سياسياً

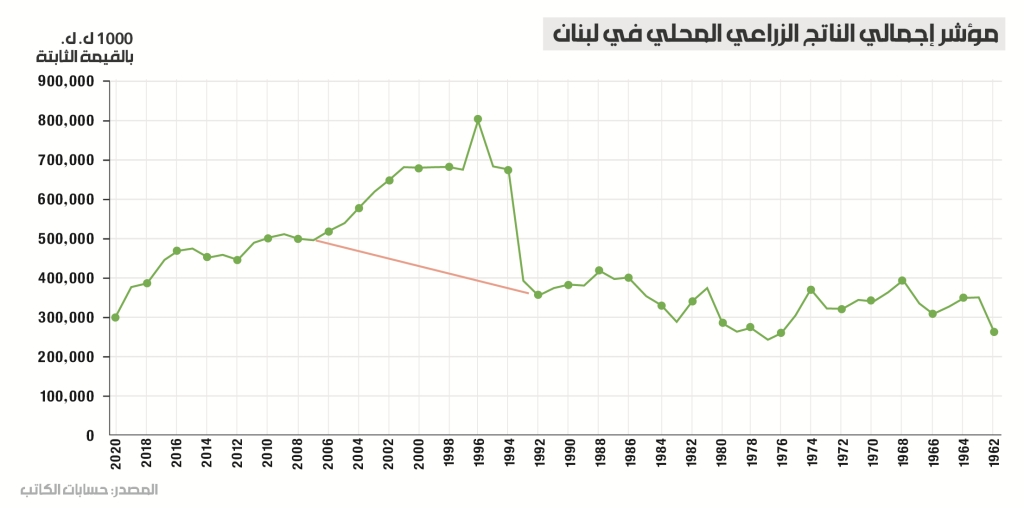

يملك المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية بيانات محدّثة سنوياً منذ عام 1951 عن القطاع الزراعي. وهذه البيانات هي المصدر الوحيد الذي تعتمده إدارة الإحصاء المركزي. تظهر هذه البيانات أن الناتج الزراعي في لبنان انخفض مقارنة مع ما كان عليه في عام 1962 (الدراسة تستند إلى حساب الأسعار الثابتة التي يتم فيها تعطيل التضخّم من أجل احتساب كميات الإنتاج بأسعار الفترة الماضية). لكن حتى عام 1988 كان القطاع الزراعي ينمو ليبلغ أكثر من ضعفي ما كان عليه في عام 1962، ثم بدأ المسار الانحداري.

تقسّم الدراسة مراحل تطوّر القطاع الزراعي إلى أربعة:

1962- 1966: في هذه الفترة ازداد الناتج الزراعي اللبناني بنسبة 48%. كان ذلك في عهد الرئيس فؤاد شهاب نتيجة السياسات التي اتُّبعت في ذلك الوقت.

1967 – 1975: مرحلة ركود مع تفكيك بطيء لمؤسسات الدولة مع بدء الحرب الأهلية.

1975 – 1988: تدمير القطاع الزراعي مع تعطّل هيكلية التسويق وازدهار المحاصيل المحظورة.

1998 – 2021: احتضار الزراعة اللبنانية.

بمقارنة الناتج المحلي الزراعي للبنان مع دول أخرى مثل أميركا واليابان والاتحاد الأوروبي، يتبين أنه بين عامي 1970 و1996 شهدت الزراعة العالمية تطوراً لافتاً تمثّل في زيادة هذا الناتج بنسبة 544% في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 384% في الولايات المتحدة، وبنسبة 686% في اليابان، أما في لبنان فقد انكمش بنسبة 10.45%.

نهب التمويل العام والخاص

إذاً، كيف تدهور القطاع وصولاً إلى الأزمة الراهنة؟ على صعيد القطاع العام، الذي يفترض أن مهمته الأساسية تكمن في تنظيم وتوجيه ودعم القطاع الزراعي بعلاقته مع باقي حلقات سلسلة الغذاء بهدف الوصول إلى أفضل جودة ممكنة، وتحقيق أعلى المداخيل، رسمت الدراسة أربعة مسارات لتدخّل القطاع العام في القطاع الزراعي موزّعة على النحو الآتي:

1967 – 1970: في هذه الفترة، كان هنالك انتقال بطيء في مسلكية الإدارة العامة من عقلية «الخدمة المدنية» إلى عقلية الخدمة الذاتية، ما خلق عقبات داخل الاقتصاد الزراعي وعرقل دعم الدولة.

1970- 1975: خلال هذه السنوات استُخدمت المناصب الإدارية الرسمية لمصالح شخصية ولتعيين أشخاص غير محترفين في مناصب حساسة، ما أدّى إلى سرقات علنية و«مشرعنة» للأموال العامة.

1975 – 1992: في هذه المرحلة، استُبدلت الإدارة العامة بالميليشيات المحلية التي لم تهتم بالزراعة، بل تحكّمت بأسواق الجملة، فعانى المزارعون من سوء تأمين المدخلات (المواد الأولية…) وتعرّضوا للاستغلال، بالإضافة إلى سيطرة مقاولين غير لبنانيين على أسواق التصدير، ما أدّى إلى تدني عائدات المزارعين.

1992- 2021: لم تبدِ دولة إعادة إعمار لبنان اهتماماً بالقطاع الزراعي إلى حدّ تجاهله فيما البعض اعتبره غير ضروري.

المرحلة الأخيرة اتّسمت بشكوى من وزراء الزراعة المتعاقبين مفادها أن حصّة وزارة الزراعة من مجمل الموازنة العامة للدولة لم تتجاوز 1%. كانوا يستعملون هذا الرقم للإشارة إلى ضعف الاهتمام بالقطاع، لكنهم تناسوا أن هناك مليار دولار تدفّقت على هذه الوزارة منذ عام 1992 على شكل هبات وقروض. وهذا الأمر لم يتوقف، إذ يتبيّن أنه في شباط 2022 لدى وزارة الزراعة نحو 32 مشروعاً قيمتها 3,630,000 يورو و89,000,000 دولار. وهو أمر يثير الاستغراب لأن هذا التمويل من المجتمع الدولي يشي بعكس الشكوى من ضآلة الموازنة.

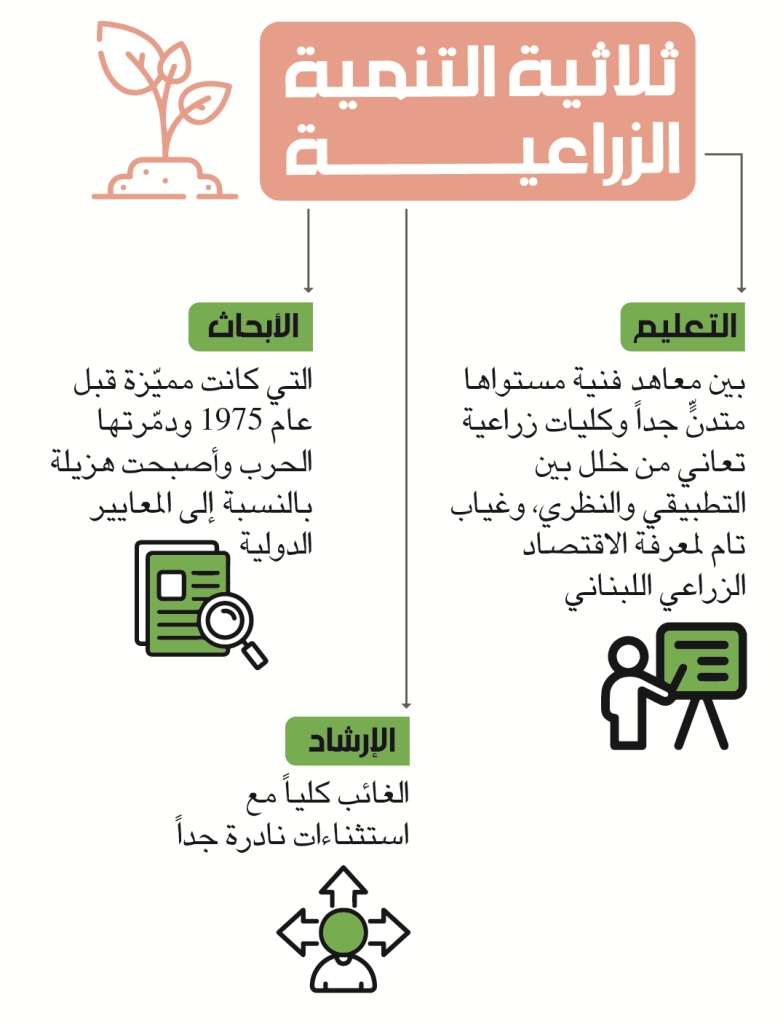

بالفعل، لقد استفاد لبنان طوال «عملية إعادة الإعمار» من دعم دولي هائل على يد منظمة الأغذية والزراعة «FAO» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» والبنك الدولي وغيرها من المنظمات، وبالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي والدعم الثنائي، إنما أخفقت كل المساعدات في تطوير الزراعة اللبنانية لأن مَنْ صمّم المشاريع هم خبراء أجانب معظمهم لديهم معرفة معدومة أو ضئيلة عن الزراعة اللبنانية، ولم يكن لديهم نظراء لبنانيون يتحدّون مقاربتهم بمهارة كافية، لذا جاءت نتائج مشاريع المجتمع الدولي عشوائية وفشلت في تحقيق أهدافها. فمنذ عام 1992 تم تنفيذ 263 مشروعاً رئيسياً في لبنان بقيمة 285 مليون دولار، و5.7 ملايين يورو، و167 مليار ليرة لبنانية (على سعر صرف 1500 للدولار). ولكن لم يكن لها تأثير كبير في الناتج المحلي الزراعي.

وليس ذلك فقط، ففي عام 2020 قرّرت الدولة أن تدعم استيراد مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، لكنّ اللافت أن الدعم كان موجهاً إلى شركات تجارية غالبيتها متعثّرة مالياً، وتم فرض نظام يتطلب ضعف كلفة المشتريات: فهو أولاً يتطلّب من المستوردين إثبات وجود ما يوازي سعر البضاعة المستوردة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار في حساباتهم المصرفية بالليرة اللبنانية، بينما توجب عليهم في الوقت نفسه تحويل المبلغ المستحقّ للموردين الأجانب بالدولار الـ«فريش».

أدّت سياسة الدعم هذه، إلى عمليات تلاعب اغتنى منها بعض التجار، علماً بأن بعضهم استفاد من تهريب كميات كبيرة من المدخلات إلى سوريا حيث تباع بأضعاف سعرها اللبناني. فضلاً عن أن انعدام الشفافية وتدخل المحسوبيات، أدّيا إلى أوضاع شاذّة على صعيد المستفيدين من الدعم. لاحقاً ظهرت النتائج على شكل إغراق الأسواق بالمبيدات المغشوشة والممنوعة وبأسمدة كيماوية هي بمثابة ملح ضارّ بالزراعة.

التجارة تقود الزراعة

على صعيد القطاع الخاص، تحوّلت الشركات التجارية مع بداية الحرب عام 1975، في مرحلة ما قبل الإنتاج والجني «upstream»، إلى المحفّز الرئيسي للحفاظ على القطاع الزراعي. الشركات هي عبارة عن مستوردي المستلزمات الزراعية الذين لعبوا كل الأدوار في القطاع، إذ بات المزارع يلجأ إليهم باعتبارهم طبيباً يشخّص الأمراض الزراعية، وصيدلانياً لوصف الأدوية، ومستشفى لمعالجة المزروعات، ومموّلاً للمزارعين، ففي ظل غياب الرقابة، بات يُهرّب إلى لبنان مستلزمات زراعية محظورة.

ومع «الربيع المزدهر» الذي وعد به الرئيس رفيق الحريري في خريف عام 1992، تحول نظام المبيعات النقدية الذي اعتمدته شركات المستلزمات الزراعية خلال الحرب (1990-1975) إلى مبيعات ائتمانية. ولكن بسبب الفوائد المصرفية المرتفعة، أصبحت الشركات تموّل تجار التجزئة والمزارعين، علماً أن عائدات المزارعين الضئيلة لم تسمح بسداد ديونهم بالكامل، ما زاد بشكل خطير حجم الكتلة الائتمانية لتجار التجزئة والمزارعين (ما يمكن تسميته الديون المستترة).

هكذا، تشكّل «الحلزون الانتحاري» لتسليف المستوردين إلى الموزعين والمزارعين. هو المرض الذي أصاب النموذج التمويلي للقطاع الزراعي. الدراسة تقدّر أن ديون المزارعين لتجار التجزئة تبلغ 80 مليون دولار، وديون التجزئة للمصارف والمستوردين 60 مليون دولار، علماً أن المستوردين لديهم التزامات مع مصارف ومورّدين أجانب. ففي ظل هذا الحلزون، لن يتمكن المزارعون الذين تضرروا بشدّة بسبب مواسم المحاصيل السيئة من إيفاء ديونهم للتجار، والأخير لن يسدّد ما عليه للمستورد الذي بدوره لن يكون قادراً على إيفاء التزاماته تجاه الموردين في الخارج. وبالإضافة إلى هذا المسار، افتقرت الشركات إلى التماسك والتعاون ولم تقدر على مواجهة الأزمة المالية عام 2019، وبذلك انهار نظام تمويل القطاع الخاص بالزراعة اللبنانية وانقطعت سلسلة الائتمان.

أما في مرحلة ما بعد الجني «Downstream»، أي في ما يتعلق بأسواق الجملة المحليّة التي تتعامل على أساس البيع بالأمانة وتستعمل الليرة اللبنانية مع دفع مؤجّل للمزارعين (بعضها أقرض المزارعين مقابل المحاصيل وكانت محجوبة عنهم القروض المصرفية)، فإن الأزمة التي انفجرت في عام 2019، خلقت فراغاً في السيولة مع تأجيل أطول في الدفع للمزارعين، وظهور حالات الإفلاس لدى تجار الجملة، أثّر ذلك بشكل خطير في الدورة المالية لسلسلة الغذاء.

أما قنوات التصدير فقد تدمّرت تماماً في حرب عام 1975 ولم تعد تعمل بشكل فعّال. هي الحلقة الأضعف في سلسلة الغذاء رغم أهمية صادرات المنتجات الزراعية والصناعة، في إدخال عملة صعبة إلى لبنان. وبعد الأزمة بات التعثّر المالي للشركات التجارية وفوضى أسواق الخُضر ينعكسان بشكل خطير على دورة الإنتاج الزراعي.

خلص تشخيص الدراسة إلى الآتي: إلى أن ينتقل السوق إلى العمليات النقدية ويعتمد حصرياً الليرة اللبنانية، وإلى أن يتم تحديد سياسة ثابتة للعملة الصعبة من قبل السلطات النقدية، ما يتيح استيراد المستلزمات في الظروف المناسبة وتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية بشكل يحقّق أفضل العائدات، وإلى أن يتّبع سوق تجارة المدخلات المحلية والمنتجات الزراعية بالجملة نظاماً عادلاً لجميع المشغّلين، نتوقع اضطرابات خطيرة على جميع المستويات: انخفاض في حجم المحاصيل المنتجة، انخفاض في العائدات وفي الجودة، تسويق غير فعّال ولكن وقبل كل شيء، اضطرابات في المجتمع الريفي ومزيد من النزوح الريفي نحو أزمة البؤس حول المدن اللبنانية.

وقف النزيف ثم رؤية مستقبلية

تقترح الدراسة حلولاً فورية ورؤية مستقبلية على النحو الآتي: أولاً، خطة طوارئ فورية لإنقاذ الموسم الزراعي الحالي، ثانياً، خطّة متوسطّة وطويلة الأمد تُعنى بالمجتمع الريفي وبالاقتصاد الزراعي الذي سيضمن تنمية مستدامة لهذا المجتمع.

لإنجاح خطة الطوارئ الفورية على صعيد إدارة الأزمة، يجب أولاً تأليف غرفة عمليات من أهل الاختصاص الفعلي الميداني (وليس المكتبي) بالشؤون الزراعية والاقتصادية والاجتماعية. تكون هذه الغرفة مستقلّة عن أي خط سياسي استغلّ مؤسّسات الدولة وموازنتها لمآربه الخاصة. وثانياً تجييش المهارات الموجودة حالياً في القطاع العام، والاستعانة بالمهارات الموجودة في القطاع الخاص.

أما على الصعيد العملي، فيجب تأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وجدولة دقيقة للنشاطات الفورية المطلوبة لضمان توافر المدخلات في الوقت المحدد مع سهولة تسليمها للمزارعين. تفعيل فوري لقنوات تسويق المنتجات الزراعية ( أسواق الجملة المحلية ودوائر التصدير) ومراقبتها بطريقة تضمن دخلاً عادلاً للمزارعين وتحد من الهدر الناتج عن نظام التسويق. والأهم وقف هدر إنفاق الهبات والقروض في أي نشاط غير مُجدٍ.

أما بخصوص الخطة المتوسطة والطويلة الأمد، فرغم أن إجمالي الناتج الزراعي لا يتعدّى 4% من الناتج الوطني في عام 2019، إلا أن النشاطات الصناعية والخدماتية التي لا وجود لها بغياب الإنتاج الزراعي تحتلّ ما يوازي بين 8% و10% من إجمالي الناتج الوطني. تعود ضآلة هذا المجموع بين 12% و14% إلى إهمال حكومات إعادة الإعمار للقطاعين الزراعي والصناعات الزراعية. حتمية إعادة تنشيط هذين القطاعين سترفع نسبة مساهمتهما في إجمالي الناتج الوطني.

وعلى صعيد الأمن الغذائي تشير تحاليل المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية إلى أنه في حال استثمار صحيح لقطاع الزراعة، يمكن الوصول إلى ميزان تجاري متوازن للمواد الزراعية. ولكنّ المشكلة الراهنة في الميزان سببها المواد الغذائية المصنّعة التي هي غالباً مستوردة بنسبة 80%. تنشيط الصناعات الغذائية من شأنه أن يخفف من هذا العجز.

يتوجب وضع إطار لطريق التنمية المستدامة. أولاً، علينا الاتفاق على الخيارات الاجتماعية للأرياف، أي المجتمع الريفي الذي نريده، وبناءً على ذلك يتم رسم خيارات اقتصادية واقعية، وبعد ذلك يتم وضع خطة تنموية متوسطة الأجل تُنفذ بحسب جدول زمني واضح يضمنها «قانون زراعي» يكون الإطار التوجيهي للوزارات والإدارات المتعاقبة. وأخيراً يتم رسم سياسة زراعية.