تُشكّل الهجرة اللبنانية جزءاً لا يتجزّأ من النظام الاجتماعي والسياسي الذي ساد في لبنان منذ الحرب الأهلية. ويمثّل المهاجرون الخسارة الأكبر في الموارد الحقيقية، وليس المالية فقط، منذ الحرب الأهلية. وهي خسارة مزدوجة: خسارة تكاليف إعداد المهاجرين الشباب، من جهة، واستهلاك التحويلات التي أرسلوها إلى البلد من جهة ثانية. ونتحدّث هنا عن نصف كل جيل يهاجر، وعن أكثر من 240 مليار دولار على مدى ثلاثين عاماً (بحسب حسابات ميزان المدفوعات التي ينشرها مصرف لبنان).

ونشر موقع «صفر» دراسة للخبير الاقتصادي الوزير السابق شربل نحاس أعدها تحت عنوان «لبنان: الهجرات والأزمات». وفي ما يلي أبرز استنتاجات الدراسة:

المرض الهولندي

إن تداعيات هذه الهجرة على الاقتصاد – «المرض الهولندي» – عزّزت الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات غير القابلة للتبادل، ما أدّى إلى تقليص عدد الشركات المصدّرة للسلع والخدمات التي كانت موجودة قبل الحرب، وظلت قائمة حتى في أثنائها (الأشغال العامة، والنقل الجوي وغيرها)، إلى الصفر تقريباً. وبالتالي، لا يهاجر اللبنانيون كمغتربين مندمجين في هياكل تراكم الخبرة والحضور في الأسواق، بل كأفراد أو أسر. وهم لا يراكمون رؤوس أموال، بل يجمع الأذكى أو الأوفر حظاً بينهم الثروات. وينطبق هذا بشكل خاص على المهاجرين إلى البلدان الغنية، أي الدول الغربية أو المنتجة للنفط أكثر من المهاجرين إلى أفريقيا.

إسترداد الخسائر

ما الذي يستطيع لبنان استرداده من هذه الخسائر؟ وهل من مصلحة للمهاجرين في المشاركة في إعادة بناء اقتصاد ومجتمع سليمين؟ ان بوسع المهاجرين المساهمة بثلاث طرق:

– الأموال بالطبع، ولطالما فعلوا ذلك. ولكن لب المسألة هو في استخدام هذه الأموال لتشجيع الاستثمار، مهما بدا ذلك صعباً، من خلال تنظيم القطاعات، بدلاً من إدامة نموذج الاستهلاك المفرط، ومن خلال تغذية الاستثمارات المالية. إن العجز المتراكم في الاستثمارات هائل، وفي حال عدم معالجته بسرعة، فإن المداخيل الحقيقية ستظل متدنية لفترة طويلة، وستغذي المزيد من الهجرة. لقد أدّى استخدام التحويلات في دعم الاستهلاك إلى حجب تراجع الإنتاجية، وساهم في الوقت نفسه في مفاقمتها وإطالة أمدها. وينبغي هنا تمييز التحويلات ذات الطبيعة العائلية التي تدعم الأهل الذين بقوا في البلد، والتي ستزداد أهميتها أكثر مع تدهور الوضع الاجتماعي. وهذه التحويلات لا تتراكم في المصارف، بل تبقى أكثر فأكثر خارج الدائرة المصرفية بسبب فقدان الثقة في القطاع.

– مهارات الإنتاج، أكانت شخصية أو مرتبطة بخبرة العمل داخل الشركات، والتي يمكن الاستحواذ عليها أو إبرام اتفاقيات تجارية معها.

– الوصول إلى الأسواق النهائية أو الوسيطة، وهو أمر في غاية الأهمية، سواء من خلال الشركات التي يديرها المهاجرون مباشرة أو من خلال شبكة معارفهم، وتحديد الجهات و/أو الشركات التي يمكن الاستحواذ عليها أو إبرام اتفاقيات تجارية معها.

لا يزال العديد من المهاجرين يحتفظون برابط عاطفي بالبلد. ويمكن تعزيز هذا الرابط إذا أتى مشروع إعادة الإعمار في إطار مشروع سياسي يقضي على نظام الحرب الذي ساد على مدى أربعين عاماً، ويتجاوزه، وهو النظام الذي كانوا هم وأهلهم ضحاياه المباشرين.

ولا بد أيضاً من أخذ مصالحهم المادية في الاعتبار، من الناحية المالية وأيضاً من خلال إنشاء وضع قانوني يراعي أوضاعهم ويؤمّن لهم المشاركة المتوازنة في الحياة العامة، ويلحظ حقوقاً وواجبات واضحة مرتبطة بعمل منظّم ودائم تقوم به الدولة مع الشباب في مدن هجرتهم الرئيسة، وتحديداً في مجال التعليم والمشاركة في الحياة العامة.

ويصحّ ما سبق على المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين، المنتشرين في العالم إلى جانب اللبنانيين، من ذوي المهارات المهنية والتجارية والثقافية والعلمية، وهم أيضاً ضحايا الطائفية والقمع في بلدهم الأم.

تكوين المجتمع: السوريون في لبنان

يمكننا تمييز تكوينات محتملة عدة لوضع السوريين في لبنان:

– بقاء الوضع على حاله، وبقاء ما يقارب المليون ونصف المليون سوري في لبنان، باعتباره أمراً واقعاً. وهؤلاء لا تشكل الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة حافزاً لعودتهم. فالوضع الاقتصادي في سوريا، ليس أفضل ممّا هو عليه في لبنان، ناهيك عن المشاكل السياسية والأمنية. وقد تزامن انهيار العملة وصعوبات الإمداد في سوريا مع ما حدث في لبنان، في دلالة واضحة على التشابك الفعلي بين النظامين الماليين. وسيكون للاجئين السوريين أسباب أقل للعودة إلى ديارهم طالما استمرّت المساعدات الإنسانية التي يقدّمها لهم الخارج، علماً أن استمرار هذه المساعدات، مهما كانت متواضعة، سيؤدّي قطعاً إلى تفاقم التوترات بين الفقراء السوريين واللبنانيين الذين أفقرتهم الأزمة. ولعل الحل الكارثي المحتمل يكون في توسيع آلية المساعدات الإنسانية لتشمل اللبنانيين من خلال «التحويلات النقدية» الشهيرة، تحت عنوان «البرنامج الوطني لاستهداف الفقر» الذي يصر البنك الدولي على الترويج له، مغرياً الحكومة بقرض بقيمة 500 مليون دولار. وسيؤدّي تعميم المساعدة إلى إعادة تنشيط الشبكات الزبائنية لزعماء الطوائف كونهم هم الذين سيحدّدون، من خلال البلديات و»المخاتير» الذين يسيطرون عليهم، «فقراءهم». ولن تقل الأضرار السياسية في تلك الحالة خطورةً عن الأضرار الاقتصادية، وستؤدّي إلى مأساة على مستوى «المشروع الاجتماعي»، مستبدلةً بمنطق الحقوق منطق الولاءات والتهميش. ويبدو هذا الاحتمال حتى الساعة الأكثر احتمالاً، ولكنه غير قابل للاستمرار ما لم يمنَح وضع السوريين طابعاً رسمياً.

– دمج جزء مهم إلى حدّ ما من السوريين في المجتمع اللبناني وبأشكال منتظمة. وتصبح هذه المسألة أكثر احتمالاً بمرور الوقت. فقد مضت ثماني سنوات منذ وصول النازحين بأعداد كبيرة بدءاً من العام 2012، ويتعرّض هؤلاء النازحون للمجتمع اللبناني بشكل يومي، فيندمجون فيه تلقائياً، وخصوصاً الشباب والنساء والمهنيون، وبات رحيلهم أصعب بشكل متزايد. فالمهام التي يقومون بها هي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، في بلد معتاد أصلاً على فكرة الأمر الواقع. والسؤال الحقيقي في مواجهة هذا الاحتمال، هو كيف سيتم هذا الدمج؟ هل سيكون انتقائياً؟ وما هو الوضع الذي سيُعطى للسوريين؟

– عودة نسبة كبيرة من السوريين إلى سوريا في حال استقر الوضع السياسي والأمني بدعم من المساعدات الخارجية، في ظل استمرار سوء الوضع الاقتصادي في لبنان أو تدهوره أمنياً، وهو احتمال لا يبدو مرجحاً اليوم. ولكن من يدري؟

– إعادة هيكلة المنطقة من خلال التفاوض بين الدولتين.

مشاريع المجتمع والمنطقة… مشروع الدولة

لا يمكن اختزال الأزمة السورية بتدفّق اللاجئين، الذي هو قبل أي شيء أحد تجليات عملية إعادة تشكيل المنطقة. ولا تزال هذه العملية جارية، سواء على مستوى المجال السوري نفسه، أو في الاتفاقات التي لا تزال غير محتملة بشأنه، أو في الترتيبات الجارية بين مصر وإسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى على خطوط نقل البضائع والنفط والغاز، والتي يجد لبنان نفسه بموجبها مهمّشاً ومستبعداً عن المحاور الاقتصادية الأساسية التي تتشكّل في المنطقة. وسواء شاء ذلك أم أبى، لا يمكن لمستقبل لبنان أن يكون مستقلاً عن مستقبل سوريا، الغامض حتى الآن، إن كان بسبب وجود اللاجئين على أراضيه، أو لأن سوريا تحيط به من كل جانب.

كان لإغلاق الحدود البرّية وتصاعد التوترات الإقليمية أثر مدمّر على الاقتصاد، وعجّلا الانهيار المالي على الرغم من «المساعدات» المقدّمة للاجئين و»الهندسات المالية» البهلوانية التي أخّرته، وزادت في الطين بلّة، بين العامين 2015 و2018.

فشل النموذج

فشل النموذج الاقتصادي والسياسي اللبناني في مرحلة ما بعد الحرب منذ نهاية التسعينات، ولم يكن من الممكن تأجيل انهياره قرابة عشرين عاماً إلا بسبب أحداث خارجية استغلها عرّابو هذا النظام: مؤتمر باريس 2، الذي انعقد تحت تأثير المخاوف المشتركة بين فرنسا والسعودية وسوريا من الغزو الأميركي المعلن للعراق، ثم ارتفاع أسعار النفط، ثم تحويلات المغتربين بين العامين 2005 و2014.

أدّت الصدمة المزدوجة، الداخلية المتمثلة في الحرب الأهلية، والخارجية المتمثلة في الطفرة النفطية، في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إلى تحوّل عميق في المجتمع والاقتصاد والنظام السياسي. تكرّرت هذه الصدمة مرة أخرى في الأعوام الممتدّة بين 2012 و2019، وكانت هذه المرة داخلية بشكل انهيار مالي، وخارجية بسبب الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين. وهي تستدعي تحولاً جذرياً جديداً.

مخارج الأزمة

يمكننا تصوّر مخارج عدّة محتملة للأزمة التي وجد لبنان نفسه غارقاً فيها، طالما نظرنا إليها باعتبارها مرحلة انتقالية بين كيان لم يعد موجوداً – وما زال الناس متعلّقين به – وهذا الكيان الجديد الذي يصعب تخيله بصفاء.

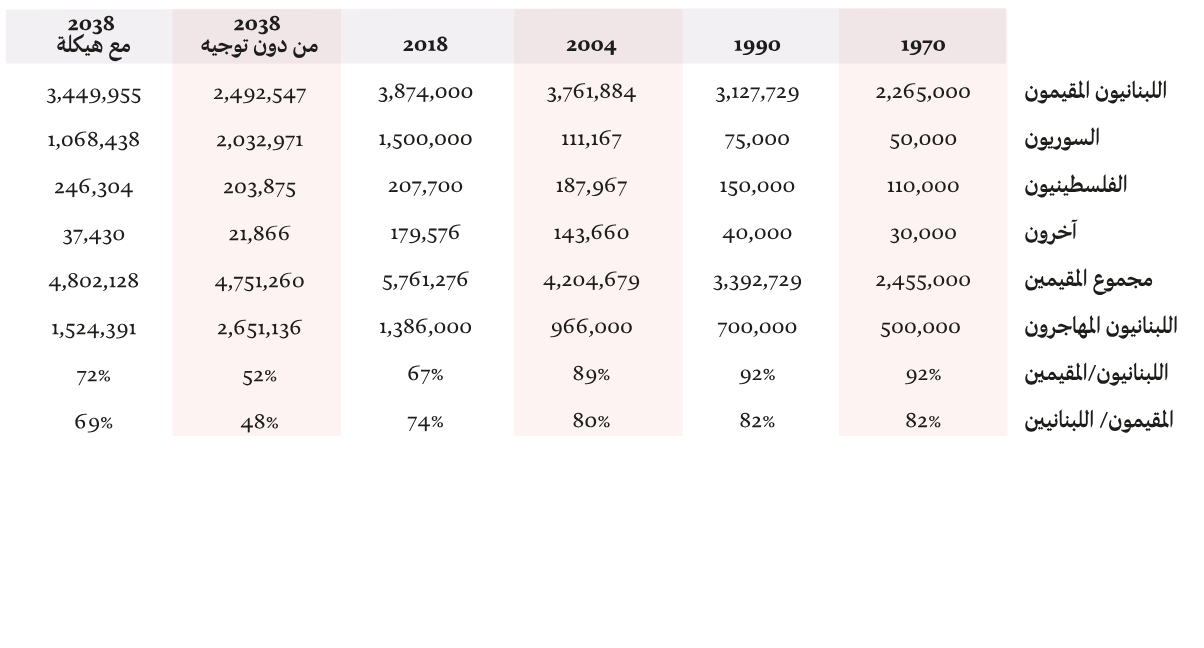

لاستكشاف هذه المخارج، علينا التذكير بأربعة عوامل رئيسة: وضع الأجانب المقيمين في لبنان، والهجرة اللبنانية، والعلاقات الإقليمية، ونوع شرعية الدولة. وإذا حدّدنا ثلاث حالات لكل من هذه المتغيرات، فستكون المحصلة 81 تكويناً، ليست متّسقة كلها بطبيعة الحال.

سنكتفي بتلخيص القيم المرجعية للمتغيّرات الأربعة، والإشارة إلى تكوينات معينة تبدو أعلى احتمالاً من سواها.

الهجرة الجماعية

سيكون للهجرة الجماعية، خصوصاً في صفوف اللبنانيين ذوي الدخل المتوسط، أثرها من حيث تقليل استهلاك السلع المستوردة وزيادة حجم التحويلات التي سيرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم التي بقيت في البلد، وقد تؤدّي أيضاً إلى إعادة التوازن في الحسابات الخارجية. وربما كان هذا هو الحل الأسهل والأكثر احتمالاً، نظراً لعدم قدرة النظام القائم على مواجهة الأزمة. لكنها ستنتهي بهدم المجتمع عبر إفراغه من قواه الحيوية وتفكيك الروابط الأسرية والاجتماعية؛ وسيتعين علينا الانتظار وقتاً طويلاً، لعقود ربما، ليتمكن أولئك الذين سيبقون، لأنهم لا يجدون سبيلاً للرحيل، وكبار السن، والأكثر فقراً، والأقل تعليماً، وأيضاً، السياسيون ورجال الأعمال الذين لهم مصلحة في هذا التحوّل، من إعادة تشكيل مجتمع متماسك.

ستفضي هذه الهجرة الجماعية إلى أوضاع عدة، وهذا متوقف بشكل كبير على البيئة السياسية الدولية والإقليمية.

أن استمرار هذه المساعدات، مهما كانت متواضعة، سيؤدّي قطعاً إلى تفاقم التوترات بين الفقراء السوريين واللبنانيين الذين أفقرتهم الأزمة. ولعل الحل الكارثي المحتمل يكون في توسيع آلية المساعدات الإنسانية لتشمل اللبنانيين من خلال «التحويلات النقدية» الشهيرة

البيئة السياسية

إذا استقرت البيئة السياسية على أساس تفاهم الحد الأدنى، فمن المحتمَل قيام نظام عسكري سيجد نفسه معتمداً على المساعدات الخارجية. أما في حال بقي الوضع السياسي الإقليمي والدولي يعاني من عدم الاستقرار والعقوبات، فسنشهد حصول السيناريو الأسوأ، مع فرض الجماعات سيطرتها على أجزاء مختلفة من الأرض، وانهيار أجهزة الدولة، وتوسّع نطاق عمليات التهريب والابتزاز المنظّمة إلى حد ما.

ولعل السيناريو الأفضل يتمثل في منع حصول الهجرة الجماعية كاستجابة للأزمة الاقتصادية والمالية، والحؤول دون التضحية بالمجتمع لحماية النظام السياسي الطائفي أو لإيجاد نسخة عنه مستقرة إلى حد ما. وينطلق هذا السيناريو من خيار سياسي: إقامة نظام سياسي يتمتع بشرعية قوية تسمح له باتخاذ إجراءات فعّالة ترقى إلى مستوى التحدّيات وحالات عدم اليقين التي يفرضها الوضع، نظام علماني يعلن عن خياراته في السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء. وبحسب ردّات الفعل الخارجية، ستكون الحكومة قادرة على الحد من هجرة اللبنانيين أو حتى عكسها، وعلى التعامل مع وجود الأجانب بطريقة منظّمة وكريمة. والمهم هنا هو تسلسل الاختيارات، وربط كل عنصر من عناصرها بالتقييم الأولي وبالخيارات الاستراتيجية النهائية.