عاد عجز الميزان التجاري إلى مستويات مماثلة لمعدل السنوات العشرة السابقة والبالغ 16.6 مليار دولار. ففي نهاية آب 2023، سجّل عجزاً بـ8.58 مليار دولار وفي 2022 بلغ 15.5 مليار دولار. يأتي ذلك، بعد انخفاض في العجز إلى 7.7 مليار دولار في 2020 و9.7 مليار دولار في 2021. الفرق بين المتوسط وبين عجز 2020 يبلغ 8.9 مليارات دولار، والفرق مع عجز 2021 يبلغ 6.9 مليارات دولار، بينما لا يزيد عن مليار دولار في 2023. فما معنى ذلك؟

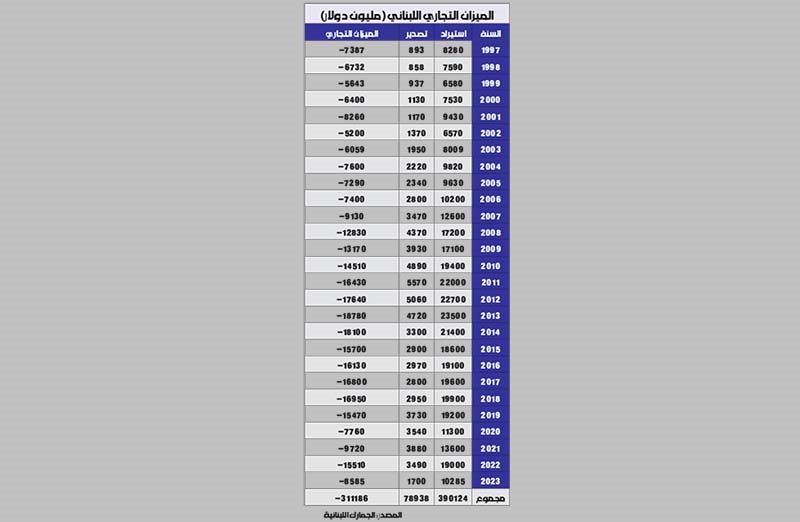

نزف لبنان خلال 26 سنة، نحو 311 مليار دولار من عجز الميزان التجاري. يأتي ذلك لأن الاقتصاد اللبناني يعتمد على الاستيراد لتغطية حاجاته الاستهلاكية المحلية. ففي المدة ما بين 1997 و2023 استورد لبنان ما مجموعه 390 مليار دولار، بينما صدّر بقيمة 79 مليار دولار. يثير هذا النمط سؤالاً بديهياً: من أين مُوّل هذا العجز الضخم في الميزان التجاري، علماً بأن استيراد السلع يحتاج إلى عملات أجنبية، خصوصاً الدولار الذي يُستخدم في معظم المعاملات التجارية العالمية؟تشير أرقام الحساب الخارجي للبنان، إلى أن تغطية العجز التجاري كان يتم بواسطة: تحويلات المغتربين الآتية من الخارج، استثمارات رأس مالية (معظمها كان في العقارات ولفترات محدّدة)، الأموال المستثمرة في الديون السيادية من الخارج، بالإضافة إلى التحويلات المصرفية (الودائع). الودائع تحمّلت الوزر الأكبر من هذه التغطية، ما انعكس خسائر هائلة في القطاع المصرفي. فالحجم الضخم من عجز الميزان التجاري عبر السنوات، يفسّر حجم الخسائر المصرفية الهائلة البالغة 80 مليار دولار. فقد استخدمت هذه الودائع للحفاظ على سعر صرف ثابت، عبر ضخّ الدولارات بحسب الطلب عليها. سعر الصرف هو نتيجة عملية عرض للعملات الأجنبية مقابل الطلب عليها، ونقطة التوازن بين هذا العرض والطلب هي التي تحقق سعر الصرف السوقي. بهذه الطريقة، كانت دولارات الودائع تغطّي الحاجة إلى الاستيراد، وبالتالي العجز في الميزان التجاري.

اختيار 1997 لدراسة العجز التجاري يعود إلى أنه في ذلك العام بدأ تثبيت سعر الصرف بشكل كامل ورسمي وبدأت الدولرة تأخذ منحى مختلفاً عما كانت عليه سابقاً، فضلاً عن أنه في تلك السنة بدأت الدولة تقترض من المصارف بالدولار. في ذلك العام استقر سعر الدولار على 1500 ليرة وبقي على هذه الحال حتى عام 2019 حين انفجرت فقاعة نقدية – مالية في وجه الجميع. فهذا الأمر كان عاملاً أساسياً في العجز التجاري. إذ إن تثبيت سعر الصرف، جعل قيمة العملة السوقية أعلى من قيمتها الحقيقية، بمعنى أنه ضخّم القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، وهو أمر لحقه ارتفاع في الأجور الاسمية أيضاً. بمعنى آخر، تضخّمت القدرة الشرائية للأجور اللبنانية من ناحيتين؛ ارتفاع حجم الأجور الاسمية، وارتفاع في قوّتها الشرائية، بمعنى أن قيمة المليون ليرة أصبحت أكبر بالدولار.

هذه القدرة الشرائية «المنفوخة» أدّت إلى زيادة في الاستهلاك وبالتالي بات الفرد يقتطع جزءاً أكبر من دخله للاستهلاك، وبما أن لبنان اقتصاد مُستَورِد أدّى ذلك إلى ارتفاع في الاستيراد. بالتوازي، كانت الأجور المتضخّمة تستحوذ على حصّة أكبر من كلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفعت أكلاف الإنتاج لتصبح المنتجات المحلية أقل تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، ما أسهم في قتل أي فرصة لنموّ التصدير بشكل يتناسب مع النمو في الاستيراد.

وبالإضافة إلى السياسة النقدية المتّبعة (تثبيت سعر الصرف ورفع القيمة الاسمية للأجور)، أسهمت السياسات التجارية (الاتفاقات التجارية مع أوروبا والدول العربية) في ضعف استهلاك المنتجات المحليّة. فالمنتجات المستوردة أصبحت أقل سعراً من مثيلاتها المنتجة في لبنان. وقد شملت الاتفاقات إلغاء الرسم الجمركي على عدد كبير من البضائع الآتية من الدول التي أقام معها لبنان اتفاقات تجارية، ليصبح المشهد على النحو الآتي: إنتاج لبناني مكلف بسبب ارتفاع كلفة العمل وعوامل أخرى، في مقابل منتجات خارجية كلفة إنتاجها منخفضة ولا تخضع لرسوم جمركية. النتيجة كانت اجتياح المنتجات المستوردة للسوق اللبنانية وضرب الإنتاج اللبناني. هكذا تسارع الاستيراد أيضاً.

بشكل عام، كان الميزان التجاري اللبناني يعاني أصلاً من عجز. لكن تثبيت سعر الصرف كان عاملاً محفزاً لتوسّع هذا العجز. صحيح أن هذه السياسة النقدية جعلت القوة الشرائية للبنانيين أكبر، وأسهمت في حياة أكثر رفاهية لهم، إلا أنها في الوقت عينه كانت تراكم خسائر ضخمة. وما العجز التراكمي في الميزان التجاري، الذي بلغ أكثر من 300 مليار دولار إلا دليل على ذلك. مع العلم أن اللبنانيين لم يستفيدوا من هذه الرفاهية بشكل متساوٍ، ففي حين أن المعدّل السنوي لنصيب الفرد من العجز التجاري كان نحو 2200 دولار للفرد، إلا أن الكثير من المقيمين استفادوا بأقل من هذا المعدّل بكثير. في المقابل استطاعت قلّة من المقيمين الاستفادة من هذه السياسة على شكل استهلاك للبضائع الفاخرة.